逆行者丨厦门医疗队长乐家振:说是援鄂,其实是回家

口述:乐家振

坐标:华中科技大学附属同济医院光谷院区

1

2月9日下午3点50分,飞机降落在武汉天河国际机场,下飞机前我让所有人把普通医用口罩换成N95口罩。

当日已经是武汉地区封城的第18天,来自全国各地的17批医疗队几乎同时抵达武汉,场面一片混乱。工作人员让我们人先走,设备和行李随后帮我们运到酒店,我们不放心,派了一位同事守着。

大巴车一路从机场驶向酒店,车窗外的武汉已经是一座死城,一路走来没有人,也没有车,和我印象中的那座大城市完全不同,

“你遇到过三四百名发热患者同时涌向医院,但是医院床位全满的情况吗?那些人就闯进医院哭着喊着往楼上病房跑。他们不知道怎么办,只知道医院就是他们最后的希望。”一位当地负责接待的医生像这样回忆起几天前这里发生的一切。

他描述的场景和车窗外死气沉沉的市区形成了强烈的对比——此时,我才真正意识到这座城市经历的一切在外人看来根本无法想象。

武汉协和医院、同济医院,象征全国最好的医疗水平,疫情发生之前,或许他们根本没想过需要借助外地力量,但这次,他们是真的撑不住了。

△未穿隔离服的情况下医生和患者隔着门通过电话沟通身体状况

2

头一天的晚上九点,我正打算睡觉,突然电话铃响起——是我工作的厦门大学附属第一医院打来的。电话那头很急,让我十点到医院开一个碰头会。我也没有多问,穿上衣服从杏林分院开车赶往市区。

今年一月,我刚从厦大附属中山医院调至第一医院,职位还是副院长。疫情爆发后,第一医院杏林分院成了收治新冠肺炎的定点医院,我又临时调往杏林分院,已经好几天没回过家。

我的车刚过东渡隧道,就接到了厦门市卫健委姚主任打来的电话,他开门见山地问我:“你愿不愿作为厦门援鄂一队的领队前往武汉?”我想都没想就一口答应下来。

我想,这一刻终于来了。

我是湖北黄冈人,老家相距武汉只有100公里。1980年我考入武汉医学院,在那里读书期间认识了我的太太。毕业那年,这所学校更名为同济医科大学,我从中国外科之父裘法祖校长手里接过毕业证,从此行医一生,不辱同济使命。

武汉,在我心里有家乡的分量,如今家乡有难,我义不容辞。

3

当晚十点赶到医院,院领导告诉我任务下来了——厦门市要派两支医疗队前往武汉参与医疗援助,我签下了请战 书,天亮之后准备出发。

△赶赴武汉前夜,乐家振签下请战 书

在讨论了人员安排和任务之后,我想起之前武汉的老同学说过食物紧缺,就让负责行政的同事准备了一些饼干和方便面,随后的事情证明这些零食在我们到达武汉后的前几天帮了大忙。

签下请战 书之后,院里的领导让我赶紧回去收拾早点休息,我又驱车前往杏林的暂住地取来生活用品和衣物,打算回到市区的家中住一晚,我想这时太太应该已经休息了,准备第二天一早再和她道别。

到家的时候已经十二点,她还没有睡着,我告诉她我要去武汉一线了,明天就走。原本以为她会很担心,还特意准备了几句安慰的话。没想到她对我说:“你也该去了,你是个‘湖北佬’,又在武汉读书,现在那边需要你。放心吧,我会照顾好家里的。”

她是中山医院的一名呼吸科大夫,那段时间,全国同行援助武汉的报道出来后,她一直认为厦门出动医疗援助队,她会是成员,我在定点医院值守期间,她在电话那头叮嘱我:“如果我去武汉了,你就住在杏林不要回来,孙子快出生了,你别往家里跑……”

现在救援队名单上有我没有她,我倒是松了一口气,因为照顾家里,我实在是不在行。

4

收拾行李的时候,我在大学同学的群里发了一条信息:“我回来了!”

尽管那时候已经午夜十二点半,但老同学们都还没睡,身为医生,这个年他们都过得不容易,群里开始你一言我一语地提醒我要注意些什么、准备些什么:“口罩还是要N95的”、“防护服我们这边都不够,能多带就多带”、“天气冷,多穿点儿”……

群里也有老来浪漫的同学插科打诨:“那你这个情人节怕是回不去了,赶紧想想要给你太太送点儿什么吧!”

那晚,我们好像又回到了当年读书时宿舍夜晚的样子,边收边聊就弄到了两点。我听了他们的话,拿来一个最大的行李箱,把所有冬天的衣服都塞了进去。

可能是年纪大了,也可能是想着这事心里有些激动,早上不到七点就醒了。想起自己一直忙着厦门定点医院,没来得及理发,现在又要去武汉,头发长了穿戴防护不利索,就跟太太说要去理个头。她笑话我:“你疯啦,现在七点哪里有理发的?”想了想,只好作罢。

5

拖着行李箱,到医院的时候还不到八点,头天晚上交代帮忙准备的方便食品已经备好,我看了看人员名单,上面有17个名字:10名护士,5名医生,除了我还有一位负责行政的同事——刚来这家医院没两天,这些人我一个都不认识。

△厦门大学附属第一医院的成员在武汉合影

临行前,我们排队在自家医院打了增强免疫力的针,虽然我知道这针在肺炎病毒面前没什么太大作用,但我知道,这已经是医院能为我们做的全部了。

打针时我发现队员们都很年轻,都是80后90后,跟我孩子差不多大,想到这里眼泪就在眼眶里打转,不敢往下想了。这时候大家都来欢送我们,我跟他们表态:“一定要把所有人平安带回来。”

当时说这句话还不知道它的分量,到了武汉才感觉到这个分量太重了,我的责任太大了。

2月9日上午11点,我在厦门机场集合了我所带领的厦门援鄂一队的全体队员——医生30人,护士100人,加上我和一个联络员,共132人。

光是我们队带的医用物资就有2000多个口罩,2000多套防护服。厦门市卫健委头天晚上连夜从福州运来了呼吸机,一队和二队各分到两台有创的,四台无创的。

由于带的东西太多,到机场托运花了很长时间。原定的厦门一队和二队各乘一架飞机,后来又增派了一架飞机专门用于运送物资和行李。

进入摆渡车广场的时候是下午一点,厦门市委书记、市长、副市长、卫健委主任已经在那里等候。简单的出征仪式之后,我们的飞机准时起飞前往武汉。

6

刚到武汉的酒店,我就收到通知,让我们领队晚上七点半到即将入驻的同济医院光谷院区开会。

到了那儿才发现这家医院即将进驻十七支来自不同的城市的医疗队。

同济光谷医院把他们的基本情况跟我们做了简单介绍——本来这是一个三级甲等综合性医院,为了满足收治需求,用了三天的时间就把它改造成了一个符合传染病病房要求的医院。

我虽然不太确定这样的病房是不是真的能达到收治标准,但还是被他们的效率所打动。

当时中央的“四个集中”已经出台,对病人应收尽收,光谷院区得从2月10日晚上开始收治患者,这就意味着留给我们的时间已经不到一天。

这在当时看来是个几乎不可能完成的任务。

一来我们的行李都还没有运达酒店,二来我们队成员来自八家医院,其中包括中医院、妇幼、儿童医院,几乎没有人对传染病学有专业的研究,我是耳鼻喉科的大夫,回忆起上一次穿防护服还是在35年前的大学教室,我相信其他人的情况也都跟我差不多。

果然,在座的领队们也都纷纷向医院表达担忧。院方回复:“明天上午八点到十点,你们先跟我们去看一下病房的情况和流程,跟我们护士长交接一下。十点以后,你们把大家带到礼堂来培训。”

我还是不大放心,又问一遍怎么培训。他们说:“你来了就知道了。”

7

后来我们去了才知道,两个小时把我们17个队,2000多个人分成几拨集中到一个小的礼堂轮流培训,就像以前看电影一样循环播放。说的就两点——如何穿脱隔离服、传染病房怎么走。讲台上就两个人,底下的人坐远点儿压根儿看不见他们在干嘛。

这样的培训完全不能让我放心,我赶紧联系了我们队唯一负责医院感染的专家,要求所有人中午吃完饭到酒店大堂集中。

作为领队,我首先要对他们进行分组排班,但是我因为工作新调动,连自己医院的同事都不熟悉,面对其它医院的情况更是“抓瞎”。幸好飞机上我跟我们组的联络员坐在一起,大致对他们的专业有所了解,我们就按照专业和职称对他们进行分组,在当时紧急情况下,这是最好的办法了。

排班刚开始是按照6小时一班排,一班一组,每组17至19人——人手足够,但是防护服不够,我们只能延长他们的工作时长,尽量减少穿脱防护服的次数。

第一组晚上八点进病房,第二组凌晨两点进去,我们得提前对这两组集中培训,至于第三组和第四组的同事,我们可以凌晨再对他们进行培训。

当时我们都特别明确,整套培训方案需要花好几天时间,当务之急只能是教大家保障自身安全。

培训方法是一对一地看他们怎么穿脱防护服。穿的时候我们可以帮忙,但是脱防护服的步骤很严格,只能他们自己来,弄错一个步骤就容易造成职业暴露,不仅污染自己,还容易在清洁区外感染未穿防护服的同事,酿成全军覆没的惨剧。

晚上7点,我们准时从酒店出发——有专用的大巴车来接,距离我们医院大概十三四公里的路20分钟就到了,就连这20分钟,我们的医院感染专家也没有放弃最后的培训机会。

△医院感染专家在大巴车上为队员们做最后的培训

8

2月9日晚上7点25分,我们和当地医生护士正式开始交接。

检验要怎么做?怎么开单子?送到哪里?做CT做超声在哪里?这些我们最开始一概不知,当地的信息系统和医嘱系统我们也不了解,他们留下了一名护士长、两名护士和一名医生全程协助我们。

△厦门援鄂一队第一批执行治疗任务的勇士整装待发

把第一组医务人员送进病房以后,我和医院感染专家就跟着车回来,整个晚上都提心吊胆,怕出问题,怕他们不习惯操作造成流程错误,也担心治疗效果不好。凌晨一点,我们又把第二组送到医院去,路上对第二组进行培训,同时把第一组接回来,向他们询问身体状况。

他们最直观的反馈是:“很闷,特别难受。”

由于隔离服是由全封闭不透气的材质做成的,病毒进不来,空气也出不去,所以六个小时之内他们不能吃东西,也不能上厕所,大家为了不排便,队员们都提前饿了几个小时。

有的女同事会穿着纸尿裤,男同事不习惯穿,捂在里面身体散发的热量透不出来,戴着护目镜就是雾里看花;护士们戴着两层手套给患者打针的时候也相当困难。

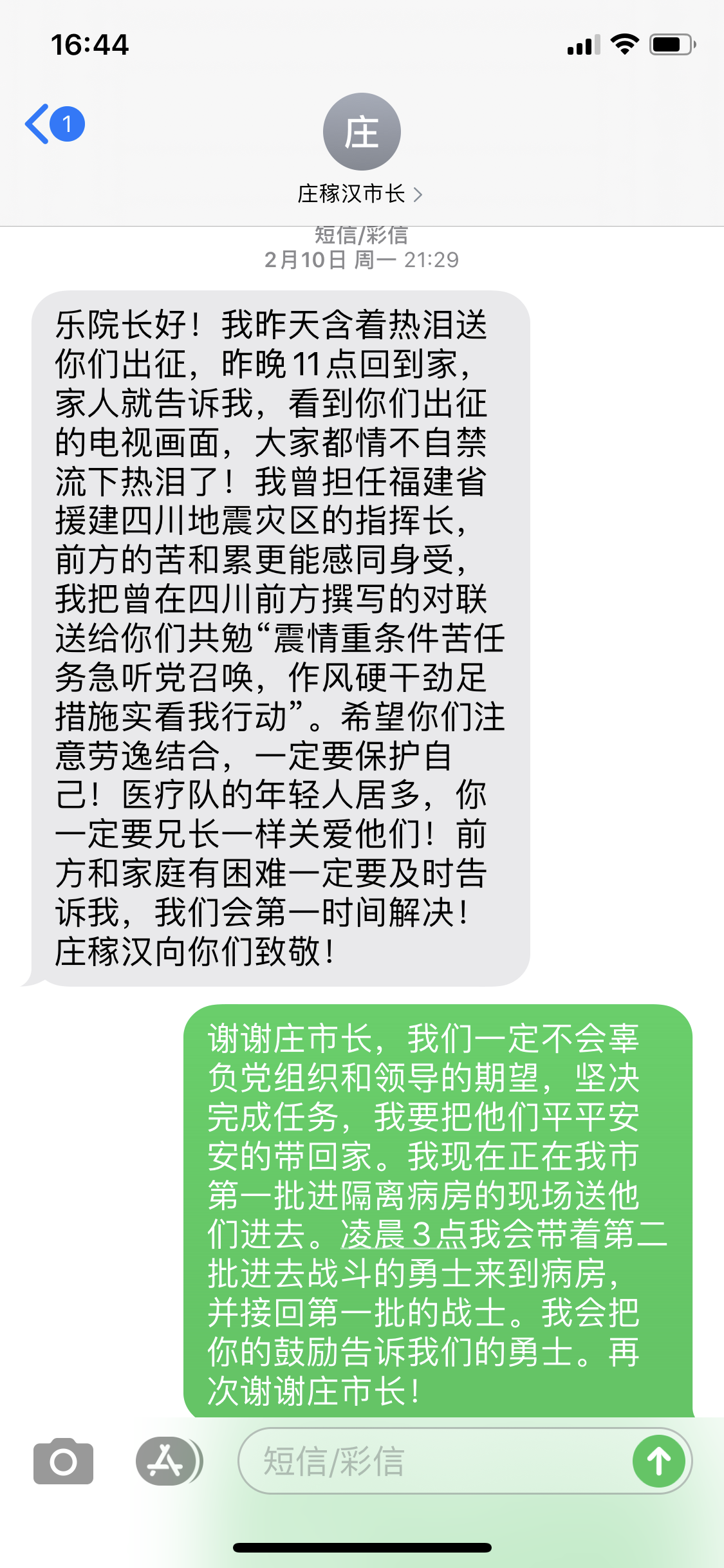

反复好多轮的培训和反馈,那48个小时我没有合眼。本来说好的微信办公,所有的事项都听群里安排,结果到了那天才发现事情太多根本没时间看手机,也没有时间跟厦门后方及时联系。我发出的最后一条信息是对厦门市庄市长的回复——那时我刚把第一组队员送进病房。

△厦门市市长庄稼汉发给乐家振的慰问短信,当时第一组成员刚刚进入病房

9

厦门市卫健委也很关心我们的情况,在到达武汉的第二天就问我缺什么,当时没时间去清点物资,只能让他们稍等我两天。

我们除了防护服,口罩也特别缺。缺到什么程度,本来一开始我们吃饭都是从自己房间下到酒店的一楼去领盒饭,领盒饭就要戴口罩,有的医务人员在家里休息,本来不需要戴口罩的,他就问:“能不能派几个人把我们的饭都领上来,这样又能节约点口罩。”

有的队员很年轻,没有什么在外地生活的经验,衣服带得不够,在武汉冻得直哆嗦。

其实现在回想起当时的情况都觉得心酸,我们每一天都生活在匮乏和不安之中。

真正给我打强心剂的是厦门市卫健委的一句话:“我们把家底都给送去,就是要保证你们平安。”

2月14日,那天是情人节,厦门市包了一辆集装箱货车和一架飞机,带着几百件羽绒服、取暖器,整车的食物和酒精消毒液运到我们所在的医院。

△来自厦门的集装箱货车里装满了各种生活用品和防护物资

那天,我也我在厦门一队的群里给大家发了红包,连续好几天的战斗让每个人都身心疲惫,我们的医生护士都很年轻,没有办法和喜欢的人一起过节,我作为领队只能通过这种形式聊表心意。

忙完当天的工作,我回到酒店,突然想起临行前大学群里的调侃,这么多年我一直没送过我的太太什么礼物,就硬着头皮找同学帮我做了一张电子明信片。做明信片要放一张照片,我手机里也没有和太太的合影,就找来去年我们一起在宁波旅游时捏的一个泥人图片贴在上面。

她收到之后很高兴,说我一把年纪总算是浪漫了一次。其实我们俩都是不大善于表达的人,但是在这次疫情面前对亲人的思念被无限放大。

此后的几天里,社会各界筹集的水果、茶叶、牛奶也纷纷运抵武汉。

我们的一个队员来自福建东山岛,他们家乡的村民们以这个孩子在武汉抗疫一线为傲,特地运来了十吨海鲜让我们加餐——海鲜塞满了整个酒店的冻库,还分了好多给其它医院。

从那天起,我们彻底告别了物资匮乏的日子,防护服到了,工作时长也从六个小时变为四个小时,上一天班能休息两天,大家的干劲更足了。

10

2月17日,我们严格按照国家标准,连续两次对一位确诊患者进行核酸试纸检测,结果呈阴性——意味着这位患者彻底痊愈,我们办公室得知这个消息后全场沸腾——我们的第一位治愈患者出现了,她达到了出院标准。

当我们告诉这位患者检测结果的时候,她并没有表现出很激动的样子,只是说她的先生也在我们这里住院,最近情况很好,应该马上也能出院了,她想等他一起回去,这样的行为其实是占用了医院的床位,我们苦劝无果,最后也拗不过她,让她多住了两天。

其实想让她尽早出院除了床位紧缺之外,也有那么一点儿小私心:当时我们厦门的两支队伍虽然不在同一家医院救援,但也都暗地里较劲儿来着,那边牵头的中山医院是我工作了32年的地方,很多这次一起出征的同事也都是我搭档多年的伙伴,我们之间有鼓励也有竞争,都想早点有厦门队的首例治愈患者出现在自己这边。

无奈最后还是棋差一招,18日当天,厦门援鄂二队首例患者治愈出院,比我们早了一步。

当时全国各地的医疗队也都纷纷有患者出院,有效的治疗也给了大家一个极大的信念——危重症或重症患者都能抢救过来,病人没那么怕了,医生也对治疗方案充满信心。

11

大多数医疗队的首例治愈几乎都是在同一时间出现,这并不是偶然,而是得力于医生间的共享信息的一套系统,这个系统分成三个步骤:

第一步是参照国家卫健委的《新冠肺炎诊疗方案》统一制定整体的治疗大方向,这个方案从第一版到第六版不断更新完善,其实是提供给了全国各地一个共享的动态资料库。

第二步是由武汉地区各间医院单独成立的“战时医务部”,也是我们全院的医疗信息共享系统,由同济医院领头,根据《新冠肺炎诊疗方案》的大方向制定更细化、更符合本院特征的的治疗手段,医生只是负责观察和具体实施。

战时医务部里有护心队、护肝队、护肾队,还有负责内分泌科的、负责心理干预的……这些由相关领域专家组成的医疗团队专门针对各种基础疾病提供因人而异的治疗方案。比如我,既是厦门一队的领队,也是耳鼻喉专家组的成员,为其它团队提供技术支持。

△临时组建的“战时医务部”高效地执行了治疗任务

厦门队在这个基础上,还在厦门市卫健委的支持下安装了一套远程的会诊系统,整个厦门的各领域专家协助我们对疑难病例进行远程会诊,我们通过这样的技术挽救了十几位重症病人的生命。

12

每支医疗队都有各自分管的病区,我们厦门一队的病区容量是50张床位,有人出院之后我们就能接收新患者。直到一周以前我们的床位都还是满的,现在每天就47、48张床占用,这说明每天出院的病人数量大于新收患者,从我们刚来武汉时的“病人等床”变成了“床等病人”。

通过我们全院的简报也能看到,整个光谷院区是可以收治820位患者的,现在只有770多张床占用,还有50个床位是空的,就我个人收治的情况来看,虽然现在确诊人数还在增加,但是这些确诊患者没有一位是新感染患者,而是都由原本疑似病例的中确诊得来——这些都说明情况正在一天天变好。

新闻里能看见,新冠肺炎的死亡率越来越低,治愈率越来越高,这是因为我们病房的容量增加之后不再有拖延的情况发生,也就很少有从轻症变成重症,或者由重症转为危重症的情况。

△截止到3月4日,厦门援鄂一队共收治72名新冠肺炎患者,其中24人已经痊愈出院

疫情正在慢慢过去,经历了这次之后,我们的整个医疗体系无论是从反应速度上还是从专业程度上都有显著提升。我们现在取得的成绩是由全国人民的力量汇集而成的,现在看来,那些刚到武汉时没日没夜的日子真的很有意义。

我想,我们回家的日子越来越近了。

选题 策划丨王振宇

采访 撰文丨陈不诌