“13亿人要都挤到一个医院去,肯定是人满为患”!看病难,如何解?

医生、患者都自发地向“金字塔尖”聚拢,如何用制度找到更有效的医疗资源配置方式?

文|《财经》记者 辛颖

编辑|王小

2025年,北京要在新城区增加一批医院,提高“非中心”区域的人均床位数。

当北京市发改委公布这项新一年规划时,沈玫回望起2023年春天,自己在焦虑中来来回回翻查手机通讯录,想看看还有没有哪个遗忘了的联系人,有可能帮她80岁的母亲在北京找到一张住院床位。

从家乡河北保定市的一个县城到北京通州区不到200公里,开车两小时,沈玫幸运地在一个晚上12点通过手机程序成功捡漏,抢到了北京一家三甲医院神经内科的普通号。

到了北京的医院,沈枚才意识到,等待才真正开始,床位不知道什么时候能有。她找到医院门口的“黄牛”,报价“一张床位7500元”。

2023年,北京医疗机构床位数近15万张,每千常住人口实有床位6.35张,超过法国的5.84张、英国2.45张和意大利的3.16张。

然而,沈玫想在15万张床中等到一张不容易。那段时间,带着母亲辗转去过北京的五家医院,几乎每天都是在刚有一点希望和失望中反复被搓磨。

沈玫不知道的是,全国的空病床其实在增加。2016年全国医院病床使用率85.3%,到2023年已降至79.4%。

“13亿人要都挤到一个医院去,肯定是人满为患。”早在2015年原国家卫计委主任李斌就指出了中国的看病难,是去大医院看专家难。

就在这一年,国办发70号文件正式启动了中国“分级诊疗”改革,目标在全国形成一个“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医模式。

过去十年,改革一手“推优质医疗扩容”,让患者想去的大医院、想看的大医生变得更多;另一手“强基层”,努力提升患者家门口的小医院,能就近把病看好。

2024年6月,56岁的雷海潮出任国家卫健委主任,成为现任领导班子中最年轻的成员。一位北京卫健系统人士告诉《财经》,从2010年进入北京市卫生系统,“雷海潮分管过规划、医政、医管、卫生监督、宣传等,几乎全走了一圈”。

这位业界公认的“学者型”官员上任后连发三篇文章为“深化医改”的下一步划重点,未来五年是加快建设分级诊疗体系的关键期,目标就是大病不出省,一般病在市县解决,日常疾病在基层解决。

十年布局锚定看病难,2025年进入释放答卷的时期。

大城市的医院好

沈玫母亲的病情快速恶化,在住进北京一家二甲医院后,一度陷入昏迷,确诊脑梗,并有脑膜瘤。沈玫慌了,挂120通过急诊,住进一家三甲医院急诊治疗了一周,可还是没有病房,等病人症状有所好转,医生建议尽快转院。

沈玫河北老家的县人民医院是二甲医院,离家路程不到20分钟。如果找三甲医院,开车一个小时到保定市区,也有五家,但这些沈玫都信不过,她想带母亲到最好的医院看病,“我们那的人都到北京看病”。

北京协和医院候诊大厅。摄影/辛颖

早在2013年,就有日均70万外地患者涌入北京,河北患者更是赴京看病的“主力”,占外来患者的23%。

彼时雷海潮任北京市卫生局副局长,作为新闻发言人雷海潮在2013年初的一次新闻发布会上称,“北京2012年在21家试点医院推出医事服务费后,比较轻的患者放弃专家号,促进有限的专家资源高效率利用,看专家难问题有所缓解。”

此时的“医事服务费”,成为北京日后推动分级诊疗的一粒种子。然而,这个试点还不足以撬动全国患者的流向。

患者的身边并不缺医院。中国第六次卫生服务统计调查显示,90%的家庭15分钟内能够到达就近的医疗点。

然而,国家医保局数据显示,2023年全国跨省异地就医医保直接结算1.29亿人次,是2022年的3.38倍。到2024年,这一数据继续增长至2.13亿人次。

优质的医生集中在少数大城市的大医院,患者的需求却散落在社区和乡村。全国约有一半多的跨省就医患者流向了上海、北京、江苏、浙江和广东。

一位医保系统人士对《财经》表示,跨省就医患者增长的核心在于地区间医疗服务质量的差距。

国家卫健委对2022年度全国三级公立医院绩效考核分析,在各地医疗服务能力差距有所缩小的背景下,北京、上海、浙江等地的优质医疗资源仍相对较为集中,中西部和非省会城市三级医院的医疗水平相对较弱,华北、华东的三级医院综合实力仍明显高于其他地区。

让“金字塔尖”先分散开

迟迟等不到床位的沈玫,再次去找“黄牛”,这次报价是“床位1万元一张”。比起这些天的花费,1万元已不算贵了,她微信转账给“黄牛”。只是“黄牛”也没成功,将钱又原路退回来了。

2023年北京市新增4642张编制床位,几乎都在五环外。这一场优质医疗资源的外迁,随着2014年北京疏解非首都功能计划启动,大多聚集在三环内的顶尖医院,开始向五环外疏解,陆续到通州区、大兴区,甚至河北等地开办分院区。

沈玫母亲是这场疏解计划的受益者,她最终在北京六环外的三级公立医院北京怀柔医院获得了一张床位。

北京用了至少两年,来完成这场医疗卫生资源疏解的前期规划,难题是医院都不想到郊区去。“这时,政府就要做出决定和姿态,自己办的公立医院首先要走,我们用这个来调动大家,形成资源进一步疏解的局面。”雷海潮曾说。

一张优质医疗的网还要在全国层层铺开,让原来聚集在省会城市、超大城市中心城区的优质医院,向更多医疗资源薄弱地区疏解,就是先让“金字塔尖”分散开。

“国家队”最先被派到地方去带队,国家卫健委遴选了89家国家级高水平医院,到医疗资源相对薄弱的地区建设分支机构。为此,中央财政对每个项目给予5亿元以内的补助。

自2019年起,中央启动向地方医院输出品牌、人才、技术及管理资源的计划——国家医学中心和国家区域医疗中心。截至2024年底,已有13个类别的国家医学中心和125个国家区域医疗中心项目落地,覆盖除北京、上海、天津的所有省份。

对沈玫来说好消息是,“国家队”的医生们已经组团落地保定,河北省独占八个国家区域医疗中心。《中国财政》数据显示,河北省各级财政部门累计安排基础设施建设资金107.28亿元。

“国家队”主要输出专家资源。如2021年底宣武医院河北医院在石家庄落地,与河北医大一院共建,宣武医院派驻专家超60人。到2022年北京宣武医院门急诊中,河北患者比2021年同比减少36.85%。

除了国家级区域医疗中心,按规划,在省一级每1000万-1500万人口规划设置一个省级区域医疗中心,目前全国已建设114个。

各省细化加码。如四川将全省划分为成都、川北、川南等五大片区,分别发展重点专科,到2025年全省要设置50个省域医疗中心。顶尖的华西医院在广安市的分院,担起了川东片区心血管病、呼吸两专业的省域医疗中心。

到地市一级,每100万-200万人口,设置1个-2个三级综合医院;服务人口超过100万的县医院,要达到城市三级医院硬件设施和服务能力。到2023年,全国已经有1163家县医院达到三级医院医疗服务能力。

这波优质医疗资源铺开,最直观的扩容就是病床,且迅速席卷全国。国家卫健委数据显示,2023年全国新增床位42.4万张,其中三级医院新增26.5万张,占了一半多。

只是,沈玫要等的那张床,今后也未必变得容易。从2015年起,北京三级医院床位新增近3万张,排队的患者总会快速将新增的床位填满。

北京积水潭医院位于昌平区的新龙泽院区,于2021年底全面开诊,不到两年,800张床位使用率已升至91.3%。一些新增的热门科室病房,运营第一天就能达到120%床位使用率。

即便在全国床位最多的郑州大学第一附属医院,几经扩张,其五个院区已超1.2万张病床,可依然一床难求。整个郑州人均床位数位于全国前列,2024年每千人床位数9张,远超全国指导目标,到2025年实现7.4张-7.5张。

未来医改必须解决的一个问题是,医院有多少张床合适?这正是雷海潮研究的领域之一。雷海潮是上海医科大学社会医学与卫生事业管理专业研究生毕业。在中国知网上,雷海潮署名的论文有百余篇,多篇涉及医院规模控制。

在2024年第10期《旗帜》杂志,雷海潮发表的署名文章指出,对已经建设的区域医疗中心,坚决杜绝盲目扩大规模、举债建设、把设施建设视为能力建设。

家庭医生的分诊重担

2024年4月,上海市闵行区古美社区卫生服务中心副主任沈真原发现,来社区签约家庭医生的患者突然多起来,“平均每天得有100多人,从来没有增速这么快过”。

2024年上半年,北京、上海相继推出新政,将三级医院部分号源下放到社区卫生服务中心,由家庭医生将这些号给需要转诊的患者。目标就是让分级诊疗制度进一步落地:让患者能主动到社区医疗机构看病,然后把真正有转诊三级医院需求的患者“筛出来”,再分诊到医院接受进一步治疗。

这也是国际上发展相对成熟的医疗服务体系。在欧美国家,80%的疾病在全科医生那里得以解决。只有约20%的病人,需要转诊到专科或医院。

此前,大多数中国病人的首诊在综合性大医院完成,本该专治疑难杂症的专家,往往同样在做全科医生的工作。

签约家庭医生,是中国推进分级诊疗的重要一环。自2011年开始试点,五年后全国推进,想通过改变患者就医习惯,实现患者分流,提高医疗服务效率。

山东潍坊卫健委通过智能系统分析患者外流情况。 摄影/辛颖

从2017年起,北京市的分级诊疗进入快速推动期,分梯度设立医事服务费。改革后,在三级医院看病,患者要自付10元到60元,在社区医院自付只需1元,老年人到社区1元都免了。约一年半后,北京三级医院门诊量下降9%,基层的门诊量涨了近30%。

“作为学者型的官员,雷海潮在改革方案的制定过程中,不是碎片化地提出某一个问题的解决方案,而是站在整个医疗服务体系的全局去看,就连这次改革对‘黄牛’的影响和反应都在考虑之中。”一位接近北京市卫健委人士介绍。

医事服务费设立的背景本是在北京医药分开改革中,对医院卖药不再挣钱的收入补偿,但最终借助这一个杠杆同时推进了医疗服务价格调整和分级诊疗。

医保部门为配合分级诊疗,不仅提高社区医院的报销比例,新增医保基金总额预算也要重点向基层倾斜。

财政也加大扶持力度,改善基层的就医环境。2019年,全国公共卫生财政支出流向基层医疗机构占比达到最高32%,是流向公立医院的3倍还多。

然而,家门口没有患者信任的医生,成为中国再深入推进分级诊疗的痛点。

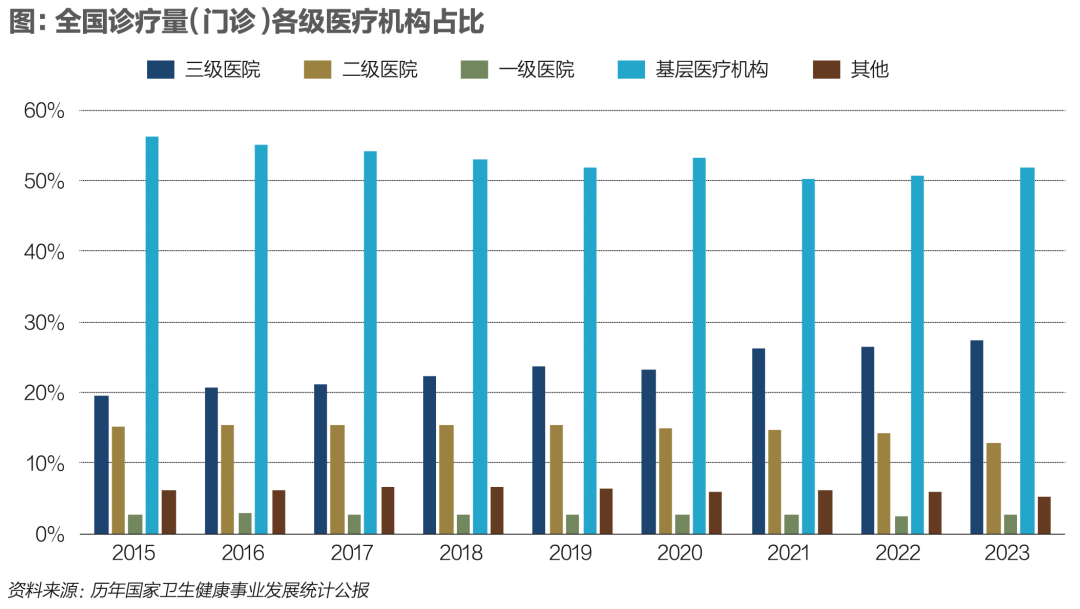

2023年,全国基层医疗卫生机构诊疗人次占总诊疗人次的比重51.8%,对比2015年基层占比56.4%,仍是下滑,家庭医生签而不约的情况真实存在。

导致这一现象最重要的两个原因:一是基层的全科医生水平有待提高;二是全科医生数量不足。中国工程院院士钟南山曾分析,“中国提出到2030年每万人有全科医生五人,现在缺口70万人。”

“虽然都叫‘医生’,社区卫生服务中心,根本是被当成药店在用。”一位北京市社区卫生服务中心全科医生直言,社区日常接诊的患者多是老年人,有高血压等慢性病,每隔一段时间开一次药。

稍微复杂一点的病,社区医生没能力诊治,如慢病患者稍有症状增加,社区医生很难判断是原有疾病加重,还是新病,就建议患者再去区医院。工作十多年,上述全科医生对此感触颇深,“区医院接到患者时,常会抱怨根本没必要转诊,他们认为社区医生可以应付得了”。

这样的状况每天都在全国上演。在中国卫生经济学会医保专委会秘书长傅虹桥看来,比号源下沉等措施更核心的,是如何让更多的好医生到基层去。

到2035年,国家卫健委计划要将家庭医生签约比例提升到75%,他们要应对的是人数最多、更多样的基层医疗需求。

资源下沉的压力

由政府牵头,让优质医生下沉的方案已经推出。

“我们2024年派100名医生到县医院,基本是工作一年,县医院再把医生派到乡镇卫生院,层层下沉。”一位山东三甲医院副院长对《财经》说。

在这轮以提升基层能力为重点的分级诊疗改革中,一位接近国家卫健委的人员透露,“雷海潮主任盯基层医改的工作几乎是最紧的,有段时间几乎每周都要问基层司的进展。”

2024年,44所国家卫健委管属的医院全部参加国家巡回医疗工作,下到县里去。并且,根据国家卫健委要求,城市二级以上医院,每院选派至少三名医务人员支援社区卫生服务中心;在县域,要保证每个乡镇卫生院都至少有一名医生派驻。

“下基层”已经和医生职称晋升挂钩。湖南的一份征求意见稿提出,执业医师在晋升副高级职称前,应到基层累计服务一年以上,每次连续服务不少于三个月。

一位北京三甲医院骨科医生,被派驻到西部一家二甲医院,直接带起了该院骨科。“原来我们医院做不了骨科手术,连手术耗材都没买过。现在患者量也上来了,我们派了一个医生跟着专家学习。”该二甲医院负责人对《财经》说。

这位负责人担心的是,北京医生一年后回去,估计到时医院自己的骨科医生还不能独立手术,后续来支援的未必还有骨科医生,这块业务有可能又断了。

“医生是要靠看患者练出来的,同样的工作时间,因为看过患者数量的不同,医生水平的差距就越来越大。”一位三甲医院医生说。

在分级诊疗体系下,虽然三甲医院和社区医院分工、定位不同,看似各守一摊,但现实是,基层想要把患者留住,还得医疗水平够得上。

一个老问题还横亘着,就是优质的医生可能反而带走了“基层”患者。

在陕西一家社区卫生院,该院副院长很期待上级医院的医生下沉,“这比我们派医生去培训提升要更大,但最好是从其他城市派,不是本市的。本市的医生有时候会把一些能在社区治疗的患者带走,在技术上的‘传帮带’也有所顾忌”。

上述山东三甲医院副院长坦言,有些优质医生的下沉仅仅是为完成任务,输血式的支援,没能帮基层恢复自己造血的能力。

一西部县城卫健委甚至愿意出年薪100万元,到旁边的大城市去挖一个专家。但没挖到。“就算高薪招了一个学科带头人,待个两三年就走了。”该县卫健委负责人告诉《财经》。

对好医生而言,三甲医院附带的资源,不只是高薪酬。如四川一家三甲医院开出的人才引进条件,除了薪资待遇,还有1∶1配套科研项目资金、优先安排国内外进修学习等提升机会,意味着和基层完全不同的职业“天花板”。

不仅如此,资源下沉的成本谁来承担?按国家卫健委要求,常驻基层的医生,派出医院要保障工资、奖金等福利待遇不变,这是否意味着上级医院承担全部成本?

各级财政补贴先分担了一部分。四川华西医院作为建设国家区域中心的资源输出机构,2024年中央财政下达补贴2000万元。

从陕西省山阳县卫健局原副局长徐毓才的经验来看,一般地方的财政补贴,不足以弥补上级医院的输出成本,而且有些项目是动态调整的,财政补贴的情况也会变化。

医联体如何弥合各方利益

究竟以怎样的合作方式让优质医疗资源下沉,才能保持各方的持久动力?

“2015年推进分级诊疗后,最难的问题就是,碎片化孤立运行的医疗机构之间,是不可能实现分级诊疗的,各家都希望患者到自己的医院来。”上述接近国家卫健委人士说。

在医院之间的拉扯下,一个新的迹象越来越显著。

在2023年的一次行业活动中,某三甲医院院长介绍,由于新院区刚开设时病人少,就降低了收住院标准来提高床位使用率。

是的,多建一张床位,就会产生一张床位的需求,这出自诺贝尔经济学奖获得者罗默的一个理论,医疗机构供给能力增加,会创造出相应的医疗服务需求。

于是,出现了“一些可住院可不住院的患者被收进住院”。上述接近国家卫健委人士在多地调研后发现,尤其是头部医院的资源过剩已经显现,“很多院长是出于惯性的扩张床位,随着医保支付等综合改革推进,有些医院每多开一张床都亏,但院长还没算清这笔账”。

2023年《我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示,全国医疗卫生机构入院人次达到3.01亿,居民年住院率首次达到21.4%。其中,三级医院入院量增速最快,比2019年增长41.5%。

数据背后是金字塔尖的医院在偏离定位。2015年分级诊疗体系设计之初,明确三级医院的功能定位,是提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务,向下分流慢性病患者。

现实是,“一些三级公立医院常见病患者占比较高,稀释了疑难危重症患者的比例”。北京市卫生健康大数据与政策研究中心副主任郭默宁对媒体分析,这正是一些技术水平位于全国前列的三级医院,在“国考”中CMI(病例组合指数)提升相对缓慢的原因。

为此,医改专家们提出了区域医疗联合体(下称“医联体”)。医联体,更像一个纽带,试图先让各方均力,再产生合力。它的模式是由三级医院牵头,联合区域内的二级医院、社区卫生服务中心,协同提供服务,而患者可以在不同机构之间流转。

按这个模式的理想状态,沈玫的母亲在医联体内的下级医院先看病,然后通过转诊进入三甲医院。

作为政府构建分级诊疗制度的重要抓手,医联体正在成为弥合各方利益的探索模式,让机构之间建立紧密的服务、信息、运行、利益机制,彼此间不再互相抢病人。

中国的医联体机制,大体可分为城市医联体、县域医共体、专科联盟及远程医疗协作网。

深圳罗湖区是一个试点,从2015年起,将区属五所公立医院和23所社康中心整合成一个法人单位,成立罗湖医院集团,只有一个法定代表人、一个财务中心和人力资源部门。即人、财、物全部打通,医保也对整个医联体实行打包支付。

社区患者可以直接预约上级医院的床位,手术治疗后的康复也会下转到社区医院。2014年-2019年,罗湖医院集团的诊疗量平均下降0.3%,社康中心基本诊疗量从53万人次增加至199万人次,占集团总诊疗量比值由21%上升至49%。

“一些简单的医疗服务,让三级医院的大医生来做成本自然高,回到社区既能降低成本,对患者也更方便。”一位医疗行业人士说。

从全国看,据第六次卫生服务调查数据显示,双向转诊患者中,46.9%为医联体内转诊,高于其他转诊方式。

基层对患者的健康管理做的越好,区域医疗费用越低,越多医保结算省下来的钱就能分给医联体。

按国家卫健委计划,到2025年底,力争全国90%以上的县基本建成县域医共体。到2027年底,紧密型县域医共体基本实现全覆盖。

不过,“罗湖模式”能否全面复制,有一定争议。上述西部二甲医院是当地医联体的牵头医院,该二甲医院负责人介绍,“我们的医联体还没有做人财物的打通,首先财务这一块就很复杂,这项工作主要是区卫健部门在推动,但是下面乡镇卫生院的钱,有的在县一级、有的在乡镇;有的归财政、有的在卫健部门,总之协调起来难度大。”

徐毓才则指出,“账是要算的清楚,但人、财、物的打通不是必要的。紧密型医联体强调的是服务、管理和信息的一体,而不是演变成一些地方理解的权力重新分配,重点就走偏了。”

上述接近国家卫健委人士说,2021年起,全国遴选出12个基层卫生健康综合试验区探索解决方案,“在核心不变的前提下,给各地充分的空间去尝试”。

在政府办医之外,中国的医疗界也寄希望于社会办医能够撑起基层医疗服务市场,这在全球许多国家和地区的分级诊疗制度设计中已经得到验证。如香港的私立医疗支撑着该地70%以上的门诊服务。

无论借助哪一方的力量,眼下,如何将患者向家门口的基层医疗服务机构再推动一小步,都在考验制度操盘者的全局掌控力。

(文中沈玫为化名)