三大经济改革遇挫“莫迪经济学”面临挑战

独家抢先看

经济观察报 宛安/文 当地时间2024年6月9日晚,现年73岁的印度总理纳伦德拉·莫迪在印度首都新德里宣誓就职,开启了他的第三个总理任期。

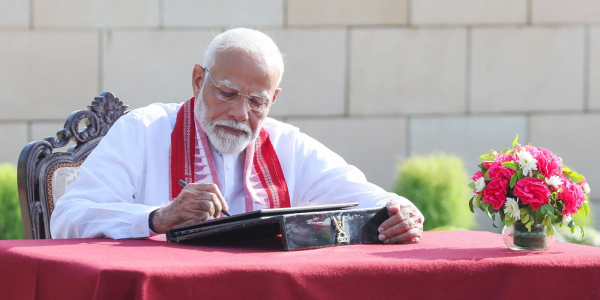

刚一上任,莫迪即签署了其第三个总理任期的首份文件,下令向9300万印度农民发放第17批补贴。6月14日,莫迪在意大利出席七国集团(G7)峰会,这也是莫迪在连任总理后首次出访。

莫迪所领导的印度人民党(下称“印人党”)在此次第18届议会选举中的结果不及预期。在选民投票选出的543个印度人民院议席中,印度人民党获得240个席位,远低于2019年大选中获得的303个席位,也未能超过单独组建政府所需的272席,这意味着执政十年来,印人党在议会中首次失去绝对多数席位。未来,印人党必须与全国民主联盟(NDA)中的其他政党联合执政。

在宣布2024年人民院选举结果后,莫迪在印度人民党总部发表讲话,庆祝全国民主联盟的胜利。莫迪称,全国民主联盟的第三次选举胜利代表了14亿印度人民的胜利。他强调,在过去十年的执政中,其领导的政府推动了印度手机制造业、国防出口和半导体产业的强劲增长,同时也重申了自己帮助2.5亿印度人口脱贫的承诺。莫迪在演讲中保证,全国民主联盟政府的第三个任期将见证印度发展新的“黄金篇章”。他补充道,印度的下一个时代将是实现绿色工业化的时代,印度将朝着世界第三大经济体努力,并在政治方面铲除腐败。

从“一党独大”到联合执政

印度议会实行两院制,包括上院联邦院和下院人民院。人民院共有545席,其中2席由印度总统直接指定,其余543席由民选产生。印人党和印度国民大会党(下称“国大党”)为下院人民院的两大政党。本届议会选举主要是印人党领导的全国民主联盟和国大党领导的印度国家发展包容性联盟之间的竞逐。全国民主联盟在此次选举中获293席,超过半数席位,将有权组阁并建立新一届政府。

自2014年5月以来,莫迪领导的全国民主联盟政府一直为印人党“一党独大”;而在此次大选产生的新一届政府中,印人党虽仍为第一大党,但已失去多数党地位,不得不与全国民主联盟中的盟友共同组建政府,其两大盟友分别为泰卢固之乡党和人民党联合派。

上海外国语大学国际关系与公共事务学院教授、上海外国语大学印度研究中心执行主任陈金英向经济观察报分析,由于必须依赖盟友联合执政,新政府能否完成第三届任期存在较大不确定性。陈金英说:“尤其是人民党联合派的投机色彩非常强烈,在过去十多年里多次发生倒戈现象。”尼赫鲁大学政治学者ZoyaHasan也对法新社称,泰卢固之乡党和人民党联合派的领导人是“狡猾的政客”,他们不赞同印人党的印度教民族主义议程,在某些方面可能会与印人党相对立。

不过陈金英也指出,尽管印人党在议会中所占议席数减少,此次印人党36.6%的得票率仅比2019年的37.3%减少0.7%,比2014年大选时31.0%的得票率甚至还高出5.6%,莫迪的选民基础并未出现明显动摇。陈金英分析,这是由于印度大选采取单一选区制,也即在某一选区内,得票数量排在第一的政党获得议会席位,反对党在某些选区采取抱团策略,会导致印人党失去该选区的议席。

但陈金英表示,莫迪政府在十年前许下的很多承诺都没有兑现,引发了部分选民的不满。2014年大选期间,莫迪曾承诺如果印度人民党上台,将在未来5年创造1000万个就业岗位,以缓解印度社会的高失业率问题,但这一承诺实际上未能实现。另一方面,在执政十年期间,莫迪大力推行印度教民族主义并使之成为印度的主流意识形态。陈金英认为,一部分人可能并不满意莫迪印度教民族主义的政治议程,导致莫迪所在印人党的大选结果不如预期。

“莫迪经济学”

2014年,莫迪领导的印人党打着“发展”的旗号上台,在执政的十年中,使印度跃升为仅次于美、日、中、德的世界第五大经济体。根据世界银行的数据,即使受2020年疫情影响印度GDP增长率为负5.8%,其2014年—2022年的GDP年均增长率也达5.7%。2024年6月11日,世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告,将印度今年的GDP增长预期从6.4%上调至6.6%,并强调印度仍将是全球经济增速最快的大型经济体。

2014年9月,莫迪提出了“印度制造”战略,旨在将印度打造为制造业大国。2015年,印度制造业占GDP比重为16%。印度政府希望通过“印度制造”战略,在2025年将制造业比重提升至25%。

海通证券在其研究报告中指出,自1991年印度市场化改革以来,印度形成了以服务业为核心的经济发展模式,实现了经济的快速发展。然而,过度依赖服务业发展的局限性逐步显现:一方面,印度服务业以现代服务业为发展核心,如IT、金融服务等,这些服务行业就业门槛较高、吸纳就业的能力有限;另一方面,印度服务业对外部市场需求的依赖度较高,外需的变化容易产生较大扰动。

在创造就业岗位的需求推动下,莫迪政府着手实施“印度制造”战略,并围绕土地、劳工和税收制度进行了改革,以改善印度的营商环境,吸引外商直接投资。其他方面的具体措施还包括促进创新、保护知识产权、促进基础设施建设等。

2015年,莫迪政府推出了“分阶段制造计划”(PMP),旨在推动手机产业的发展。在该计划的第一阶段,印度政府主要通过关税豁免政策吸引外资建厂;2017年,该计划进入第二阶段,政府进一步加大对进口整机和零部件的关税征收,旨在提升产品附加值,推动产业本土化发展。2020年,莫迪又推出生产关联激励计划(PIL),并提出“自给印度”倡议,推出26000亿美元的产业激励计划,鼓励半导体、电子制造和汽车等产业发展。

陈金英分析,“莫迪经济学”所带来的成就是有目共睹的。除了令世界瞩目的GDP增速、外商直接投资总体呈上升趋势外,电子制造业、半导体等全球重要产业都在向印度转移。以手机行业为例,2014年时,印度80%、90%的手机依赖进口,而如今印度已成为全球第二大手机生产国,在满足本土需求的同时还能够出口海外。

然而,陈金英也指出,在政治风险的压力下,莫迪不得不放弃很多关键性的经济改革。她提到,莫迪政府在土地、劳工、税收三大经济改革的重要领域都遭遇挫折,“征地法案和商品服务税法案依凭印度人民党在人民院的多数地位而顺利通过,却又先后在国大党占主导的联邦院被搁置。”她在《莫迪执政以来印度政治经济改革》一文中称,印度政党政治的无原则斗争,使莫迪在经济改革领域不断遭遇挫折。

继2015年《征地法》改革失败后,2021年11月19日,莫迪的农业改革在农民长达一年的抗议下也宣布失败。为推进农业市场化进程,莫迪曾在2020年推出“三合一”农业改革法案,即《2020年农民(授权和保护)价格保证协议和农业服务法案》《2020年农产品贸易和商业(促进和便利)法案》和《2020年基本商品(修正)法案》。然而,该法案遭到印度农民的强烈反对,莫迪政府在选举政治的压力下只能选择废除该法案。

陈金英总结:“在经济改革方面,莫迪政府基于短期政治风险和收益的考虑超过了国家的长远利益”,这导致了莫迪在关键性经济改革方面的失败。

当前,印度国内经济面临较严重的通货膨胀、贫富差距扩大、青年失业率高等问题,而距莫迪提出“印度制造”战略已十年,印度制造业所占GDP比重整体上不升反降。究其原因,陈金英认为,制造业的发展需要前期的铺垫和积累,包括改革土地、劳工制度和基础设施的建设,这方面莫迪在第一个任期内的成绩不是特别大,很难快速将制造业比重提升至预期的25%。

莫迪多次在近年来的公开演讲中提到,要使印度在2047年成为发达国家,2047年也是印度独立100周年。在其2024年4月14日发表的“莫迪的承诺”竞选宣言中,莫迪除了重提使印度成为发达国家的愿景,还承诺将保障贫困人口的利益、为年轻人创造新的就业机会、为年轻企业家提供低息贷款等。同时,莫迪表示,将把印度发展成为全球制药、能源、半导体、汽车和旅游等多个领域的中心,并对基础设施进行现代化改造,包括推动子弹头列车项目,扩大铁路、航空和航运线路等。

陈金英分析,在莫迪新任期内,“印度制造”的总体发展战略不会改变,打造工业强国、发展劳动密集型产业、在全球产业链中占有一席之地,始终在莫迪的经济政策中占有主导地位。

然而,未来新一届政府的经济政策可能会因为联合执政、莫迪失去对经济的绝对主导权而发生变化。过去十年来,莫迪在推行经济自由化的同时,发展以资助大企业为核心的财阀经济,与信实集团、阿达尼集团等印度的大型商业集团建立了密切联系。在“印度制造”“数字印度”等战略实施中,莫迪将大量基础设施合同交给这些大型企业建设。陈金英认为,在工程承包、政府采购合同的分配上,以及在印度公共部门私有化问题上,印人党可能将与执政同盟产生分歧。

在具体政策方面,莫迪可能将更加重视农民利益,增加农业补贴,提高农民收入等。

中印经济

2015年莫迪来访中国,宣传他的“印度制造”战略,欢迎中国企业到印度投资。自2016年以来,小米、Vivo、Oppo等中国手机厂商响应莫迪政府号召纷纷赴印投资建厂,阿里巴巴、腾讯等互联网企业也对印投资。2016年底,中国互联网企业在印度的投资已达到23亿美元,而之前16年的累计投资额仅为13.5亿美元。除手机和互联网电子商务外,中国对印投资领域还包括家用电器、电力设备、钢铁和工程机械等。

然而,从莫迪第一个任期的后期开始,其对华经济政策出现了较大的转变。在贸易方面,印度自2016年以来逐步提高对来自中国进口商品的关税,频繁发起反倾销反补贴调查;投资方面,莫迪在2020年提出“自给印度”倡议,旨在打造印度本土企业,摆脱对中国供应链的依赖。

2020年开始,印度对华经济“脱钩”的步伐加快。印度加大了对来自中国投资的审查,并对已经在印的中国企业发起调查,以数据安全为由封禁超过二百多款中国应用程序,包括微信、微博、TikTok等。小米、Vivo、Oppo等手机企业陆续遭到来自印度政府“偷税漏税”“非法汇款”和“洗钱”的指控。

2020年11月,出于发展本土制造业等因素考量,印度退出了区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判。多年以来,印度对华贸易逆差不断扩大,印度国内的贸易保护主义呼声越发强烈。陈金英认为,相较于中国,印度从RCEP中得到的收益有限,这是印度退出RCEP谈判的一个重要原因。

陈金英分析,印度削弱与中国的经济联系,主要出于三方面的考虑:首先,印度将国家安全置于外交政策的指导地位,印度方面认为,在经济上与中国联系过于密切,本身不利于印度的国家安全;其次,中国是印度最大的贸易逆差来源,印度出于保护本国经济的考量,认为中国商品占据印度市场,不利于本土制造业发展;再者,印度希望与中国经济“脱钩”,是因为印度认识到在中国之外,可以寻求与美国等西方国家的合作。

陈金英认为,莫迪的决策圈层并没有发生明显变化,印度国内没有发生明显的政治转型,在中美竞争格局等外部环境未变的情况下,印度对华的外交战略大概率还将延续。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”